The Collection

Home Page > Works > [Vos lettres peuvent...][Vos lettres peuvent...]

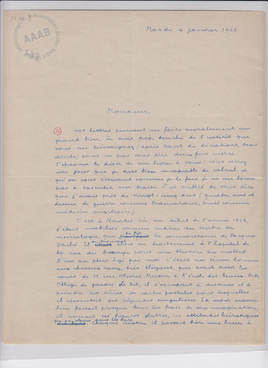

Lettre datée du 4 janvier 1921

Author

Author André BretonPeople cited Louis Aragon, Maurice Barrès, Maurice Barrès, Charlie Chaplin, dit Charlot, André Gide, Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, Arthur Rimbaud, André Salmon, Jonathan Swift, John Millington Synge, Jacques Vaché, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, Alfred Jarry, Clément Pansaers, Philippe Soupault, Tristan TzaraLetter to Jacques Doucet

Description

Lettre d'André Breton à Jacques Doucet, sans adresse, le 4 janvier 1921.

Transcription

Mardi 4 janvier 1921

Monsieur,

Vos lettres peuvent me faire moralement un grand bien. Je suis trop touché de l’intérêt que vous me témoignez (après tant de déceptions, sans doute) pour ne pas vous dire deux fois merci. J’éprouve le désir de me livrer à vous : vous verrez un jour que je suis bien incapable de calcul et qu’en vous écrivant comme je le fais je ne me borne pas à exécuter un traité. J’ai oublié de vous dire que j’avais près de vingt-cinq ans (quatre ans et demi de guerre comme brancardier, puis comme médecin auxiliaire).

C’est à Nantes où, au début de l’année 1916, j’étais mobilisé comme interne du centre de neurologie que je fis la connaissance de Jacques Vaché. Il se trouvait alors en traitement à l’hôpital de la rue du Boccage pour une blessure au mollet. D’un an plus âgé que moi c’était un jeune homme aux cheveux roux, très élégant, qui avait suivi la classe de M. Luc-Olivier Merson à l’école des Beaux-Arts. Obligé de garder le lit, il s’occupait à dessiner et à peindre des séries de cartes postales pour lesquelles il inventait des légendes singulières. La mode masculine faisait presque tous les frais de son imagination, il aimait ces figures glabres, ces attitudes hiératiques qu’on observe dans les bars. Chaque matin il passait bien une heure à disposer une ou deux photographies, des godets, quelques violettes sur une petite table à dessus de dentelle à portée de sa main. À cette époque je composais des poèmes mallarméens. Je transcrivis un des moments les plus difficiles de ma vie, je commençais à voir que je ne ferais point ce que je voulais. La guerre durant, l’hôpital auxiliaire 103 bis retentissait des cris du médecin traitant, charmant homme par ailleurs : « Dyspepsie, connais pas. Il y a deux maladies d’estomac, l’une, le cancer ; l’autre douteuse, l’ulcère. Foutez-lui deux portions de viande et de la salade, ça passera. — Mon vieux, je vous ferai crever. Si dans huit jours vous n’êtes pas guéri, je vous promets dix ans de travaux publics, etc. » Jacques Vaché souriait. Nous nous entretenions de Rimbaud (qu’il détesta toujours), de Jarry (qu’il admirait), d’Apollinaire (qu’il connaissait à peine), du cubisme (dont il se méfiait). Il était avare de confidences sur sa vie passée. Il me reprochait, je crois, cette volonté d’art et cet amour du modernisme que je montrais alors et que je juge puérils aujourd’hui. Cela allait chez lui sans snobisme. « Dada » n’existait pas encore et Jacques Vaché l’ignora toute sa vie. Le premier, par conséquent, il insista sur l’importance des gestes, chère à M. André Gide. Cette condition de soldat qui était la nôtre dispose particulièrement bien à l’égard de tout ce qui est l’expansion individuelle. Ceux qui n’ont jamais été mis au garde-à-vous ne savent pas ce qu’est, à certains moments, l’envie de bouger les talons. Il ne faut pas oublier que c’est dans les pires conditions que nous atteignîmes vingt ans, « l’âge où l’on systématise la vie », a dit Barrès. Jacques Vaché se convainquit vite de la nécessité d’attacher très peu d’importance à toutes choses. Il comprit que la sentimentalité n’était plus de mise et que le souci même de sa dignité (dont Charlie Chaplin soulignait dernièrement la force primordiale) commandait de ne pas s’attendrir. « Il fallait notre air sec un peu », écrira-t-il dans ses lettres. En 1916, c’est à peine si l’on avait le temps de reconnaître un ami. L’arrière même ne signifiait rien. Le tout était de vivre encore et le seul fait de polir des bagues dans la tranchée ou de tourner la tête passait à nos yeux pour une corruption. Écrire, penser, ne suffisait pas ; il fallait à tout prix se donner l’illusion du mouvement, du bruit. Jacques Vaché, à peine sorti de l’hôpital, s’était fait embaucher comme débardeur et déchargeait le charbon de la Loire, il passait l’après-midi dans les bouges du port. Le soir, de café en café, de cinéma en cinéma, il dépensait beaucoup plus que de raison, se créant une atmosphère à la fois dramatique et pleine d’entrain, à coups de mensonges qui ne le gênaient guère (il me présentait tous sous le nom d’André Salmon, à cause de la petite réputation dont ce poète jouissait, ce dont je n’ai rougi que plus tard). Je dois dire qu’il ne partageait pas mes enthousiasmes, et que longtemps je suis resté pour lui le « pohète », quelqu’un à qui la leçon de l’époque n’a pas encore assez profité. Dans les rues de Nantes il se promenait parfois en lieutenant de hussards, en aviateur, en médecin. Il arrivait qu’en vous croisant il ne semblât pas vous reconnaître et qu’il continuât son chemin sans se retourner. Il ne tendait la main ni pour dire bonjour ni au revoir. Il habitait place du Beffroi une jolie chambre en compagnie d’une jeune femme dont je n’ai jamais su que le prénom, Louise, et que, pour me recevoir, il obligeait à se tenir des heures immobile et silencieuse dans un coin. À quatre cinq heures elle servait le thé et pour tout remerciement il lui baisait la main. À l’en croire il n’avait avec elle aucun rapport sexuel et se contentait de dormir à ses côtés, dans le même lit. Il laissait croire d’ailleurs que c’était toujours ainsi qu’il procédait. Il n’en aimait pas moins à dire « ma maîtresse ». Je m’étends un peu sur ce sujet, me souvenant de la question posée avec curiosité par Gide : « Jacques Vaché était-il chaste ? »

À partir de mai 1916, je ne devais plus revoir mon ami que cinq ou six fois. Il était reparti au front, d’où il m’écrivait rarement (lui qui n’écrivait à personne, sauf à sa famille tous les deux ou trois mois). Le 23 juin 1917, rentrant après minuit à l’hôpital de la Pitié où j’étais en traitement, je trouve un mot de lui au dos du dessin reproduit en tête du volume de lettres. La représentation des « Mamelles de Tirésias » devait avoir lieu le lendemain. C’est au conservatoire Maubel que j’ai retrouvé Jacques Vaché. Le premier acte venait de finir. Un officier anglais menait grand tapage à l’orchestre, ce ne pouvait être que lui. Le scandale de la représentation l’avait beaucoup excité. Il était entré dans la salle où on lui refusait une place revolver au poing et il parlait maintenant de tirer à balles sur le public. À vrai dire l’œuvre d’Apollinaire ne l’enchantait lui plaisait pas. Il la jugeait trop littéraire et blâmait fort le procédé des costumes. À la sortie il me confia qu’il n’était pas seul à Paris. La veille, en sortant de la Pitié à l’heure tardive où il m’avait manqué, il était allé se promener et aux environs de la gare de Lyon il avait été assez heureux pour porter secours à une « petite fille » que deux hommes brutalisaient. Il avait pris l’enfant sous sa protection. Elle pouvait avoir dix-sept ans. Que faisait-elle à pareille heure aux abords d’une gare ? il ne s’en était pas inquiété. La « petite fille » accusant une grande fatigue il lui avait offert de prendre un train dans une direction quelconque et c’est ainsi qu’ils s’étaient rendus à Fontenay-aux-Roses. Là, ils avaient recommencé à marcher et ce n’est que sur la prière de Jeanne qu’il s’était mis en quête d’une chambre pour la nuit. Il devait être trois heures du matin. Jacques Vaché s’était adressé à un éteigneur de réverbères qui, par une poétique coïncidence, exerçait le jour la profession de croque-mort et celui-ci les avait obligeamment invités à coucher chez lui. Ils s’étaient réveillés tard et n’avaient eu que le temps de se rendre à Montmartre. Jacques avait prié la « petite fille » de l’attendre dans une épicerie avec quelques sous de bonbons. Il me quittait trois heures plus tard pour aller la chercher. C’était une toute jeune fille, en apparence assez naïve, à qui il avait passé en bandoulière sa carte d’état-major. Elle nous accompagna au Rat Mort où Jacques Vaché me montra quelques croquis de guerre, notamment plusieurs études pour un « Lafcadio ». Jeanne l’attendrissait visiblement, il lui avait promis de la conduire à Biarritz. En attendant il logeait avec elle dans un hôtel des environs de la Bastille. Nul besoin d’ajouter que le lendemain il partait seul, sans s’émouvoir au souvenir du sacrifice que Jeanne disait lui avoir fait de sa vie et de deux journées d’atelier. (J’ai lieu de croire qu’en échange de ces procédés, elle lui donna la syphilis.)

Trois mois plus tard il revenait à Paris. Il vint me voir, me quitta pour aller se promener seul le long du canal de l’Ourcq. Je ne le revis plus guère. La dernière fois, ce fut vers mars 1918. Il me sembla désespéré. Je revois ce grand manteau de voyageur qu’il avait jeté sur ses épaules et l’air avec lequel il parlait d’une « réussite dans l’épicerie ». « Vous me croirez disparu, mort, me disait-il, et un jour — tout arrive — (il prononçait ce genre de formules en chantant) vous apprendrez qu’un certain Jacques Vaché vit retiré dans quelque Normandie. Il se livre à l’élevage. Il vous présentera sa femme, une enfant bien innocente qui ne se sera jamais doutée du péril qu’elle courait. Seuls quelques livres soigneusement dissimulés à l’étage supérieur attesteront que quelque chose s’est passé. » Même cette illusion devait l’abandonner peu après, sa lettre du 9 mai 1918 en fait foi. La dernière étape est marquée par cette fameuse lettre du 14 novembre que tous mes amis savent par cœur. « Je sortirai de la guerre doucement gâteux, peut-être bien, à la manière de ces splendides idiots de village (et je le souhaite)… ou bien… ou bien… quel film je jouerai ! — Avec des automobiles folles, savez-vous bien, des ponts qui cèdent, et des mains majuscules qui rampent sur l’écran vers quel document !… inutile et inappréciable ! — Avec des colloques si tragiques, en habit de soirée » etc.. et ce délire, mille fois plus poignant pour nous que celui d’Une Saison en Enfer : « Je serai aussi trappeur, ou voleur, ou chercheur, ou chasseur, ou mineur, ou sondeur Bar de l’Arizona (Whisky-Gin and mixed), et belles forêts exploitables, et vous savez ces belles culottes de cheval à pistolet mitrailleuse, avec étant bien rasé, et de si belles mains à solitaire. Tout ça finira par un incendie, je vous dis, ou dans un salon, richesse faite. — Well. »

Jacques Vaché s’est suicidé quelque temps après l’armistice, le jour de son arrivée en permission. Sa mort a ceci d’admirable qu’elle peut passer pour accidentelle. Il absorba, je crois, quarante grammes d’opium, bien qu’il ne fût pas comme on l’a dit, un fumeur inexpérimenté. En revanche il est fort possible que ses compagnons ignoraient l’usage de la drogue et qu’il voulut en disparaissant commettre à leurs dépens une dernière « fourberie drôle ». Je ne puis dire ici le chagrin que j’éprouvai de cette nouvelle, la peine que j’eus à m’en remettre. Jacques Vaché fut longtemps pour moi tout au monde.

On ne possède de lui que le volume de lettres édité récemment. C’est par là seulement que l’influence de son esprit peut s’exercer. J’y vois une merveilleuse introduction à tout ce que recouvre aujourd’hui l’étiquette Dada et c’est pourquoi j’estime que Dada est avant tout français. Il y a là tous les manifestes qu’on voudra, pas une négation ne manque et la vertu de ces quelques pages n’est pas près de s’épuiser. Certaines formules comme « Il est dans l’essence des symboles d’être symboliques » n’ont guère encore été méditées. Il en est de même de cette définition de l’« Umour » (sans H) tel que Jacques Vaché l’entendait : « un sens de l’inutilité théâtrale (et sans joie) de tout ». La valeur psychologique du document est indiscutable ; au point de vue littéraire poétique il est aussi plein d’intérêt.

Parmi les esprits qui ont été le plus complètement tran formés par cette lecture je citerai Soupault, Aragon, Éluard, Pansaers. Elle n’a pas été non plus sans action sur Tzara. Je sais que le caractère trop personnel d’une correspondance est fait pour éloigner bien des curieux mais il faut prendre ce que Jacques Vaché nous donne, en nous disant qu’il n’a rien d’un écrivain et que c’est par surprise que ses lettres ont été livrées à la publicité. Il ne faut pas répondre, comme l’a fait Maurice Barrès, à qui Soupault et moi nous avions demandé d’écrire la préface du volume, qu’« on aimerait faire quelque chose pour un soldat, mais que malheureusement on ne possède pas (Barrès écrit : on ne possède plus) la clé de cette conversation. » Chacun possède cette clé. Il n’y a chez Vaché aucun hermétisme, (aucun hamlétisme, dirait Max Jacob). Sa mort éclaire d’ailleurs suffisamment les passages qui restent dans l’ombre et c’est peut-être le seul moyen qu’il ait trouvé d’exprimer sans équivoque cet « umour » auquel il pensait sans cesse et qui n’a rien à voir avec l’« esprit ». Jacques Vaché n’a pas connu l’œuvre d’Isidore Ducasse qui, je pense, l’aurait enchanté. Il aimait les Irlandais, Swift et J. M. Synge.

Je ne sais, Monsieur, si à mon grand désir je suis parvenu à vous intéresser un peu à un être que j’ai infiniment aimé et à l’esprit de qui je ne cesse encore aujourd’hui de confronter mes actions. Il m’est plus difficile de le peindre que quiconque et je vous prie de me passer quelques licences de style. Quand il s’agit de lui, les traits significatifs m’échappent ; ce que je voudrais en donner est moins un portrait qu’une photographie. Je le montre tel qu’il m’est apparu et je sais que je raconte dans cette lettre des histoires inutilement compliquées. Mais Jacques Vaché se refuse à la psychologie et appartient au fait-divers…

Je vous remercie encore, Monsieur, de m’offrir l’occasion d’exprimer ces choses. Soyez certain que vous m’êtes en ce moment d’un grand secours. Je vous prie d’agréer l’assurance de mon très profond respect.

André Breton

(Dans « Anicet ou le Panorama » d’Aragon qui va paraître à la N.R.F., il est assez longuement question de Jacques Vaché (Harry James). Aragon, non plus que Soupault, Tzara, Pansaers ou Éluard, n’a jamais vu Jacques Vaché.

Bibliography

André Breton, Lettres à Jacques Doucet, éd. Étienne-Alain Hubert, Paris, Gallimard, coll. Blanche, 2016, p. 54-62.

Librairie Gallimard

| Creation date | 04/01/1921 |

| Bibliographical material |

Six pages chiffrées de I à VI sur six feuillets 27 × 21 cm. Encre bleue.

|

| Languages | French |

| Library | |

| Size | 21,00 x 27,00 cm |

| Copyright | © Aube Breton, Gallimard 2016 |

| Keywords | Correspondence, Letter |

| Categories | Correspondence, Letters from André Breton |

| Set | [Correspondance] Lettres à Jacques Doucet |

| Permanent link | https://www.andrebreton.fr/en/work/56600101000995 |