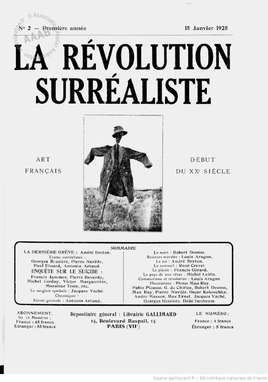

La Révolution surréaliste, 2

Périodique

Auteur

Auteurs Louis Aragon, Georges Bessière, Michel Leiris, Gérard Rosenthal, dit parfois Francis Gérard, Jacques Vaché, Antonin Artaud, André Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul ÉluardRédacteurs en chef Pierre Naville, Benjamin PéretArtiste Giorgio De Chirico, Hénoque, dit Dédé Sunbeam, Pablo PicassoPhotographe Man Ray

Descriptif

Deuxième numéro de La Révolution surréaliste, imprimé à Alençon et publié le 15 janvier 1925 (en vérité le 16 février).

Second numéro de La Révolution surréaliste, toujours sous la direction de Pierre Naville et Benjamin Péret. Il est mis en branle dès novembre, comme le raconte Pierre Naville dans Le temps du surréel en citant sa lettre à Denise Lévy denovembre 1924 : « la revue (n°1) est absolument terminée, et nous irons à Alençon dans cinq ou six jours. Le n°2 est déjà en train (…) Man Ray a fait de belles photographies de nous à la centrale, il y en aura reproduites sur la couverture de la revue, mais très réduites (…) Chirico était malade ces temps-ci, et il est très brusquement parti hier soir. Mais il trouve la vie de Paris admirable, seule possible... »

Bien que la couverture indique 15 janvier, la revue est publiée le 16 février.

Les archives d'André Breton permettent de lire la lettre originale d'Alexandre Biane, reproduite dans le numéro, mais aussi une lettre de Breton à Doucet envoyée le 28 décembre 1924, en pleine conception de la revue, qui s'avère plus lyrique et personnelle que la citation de Jouffroy donnée en guise de réponse.

Un texte antimilitariste de Benjamin Péret, destiné à la revue, non publié,a été conservé par Breton.

Les archives de la collection d'André Breton contiennent aussi un certain nombre d'archives permettant de réaliser les situations financières de la revue : on trouve tout d'abord une vingtaine de bulletins d'abonnements, qui permettent d'évaluer une somme de départ de 900 francs.

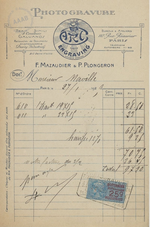

On trouve aussi une facture de l'Argus de la Presse, s'élevant à 144 francs, les quatre factures de clichés (21 janvier 1925, 27 janvier 1925, 2 février 1925, et sans date) laissant deviner a minima 240 francs, et une facture de l'imprimerie Alençonnaise, de 2375 francs.

On compte aussi des publicités pour la NRF, dont le représentant, Hirsch, se rend au Bureau de recherches le 15 janvier (le quatrième de couverture est une publicité pour des livres surréalistes publiés par Gallimard) et pour les Nouvelles littéraires. Une lettre de Maurice Martin du Gard atteste d'ailleurs de cette collaboration.

Il semble en tout cas que le numéro ait profondément déplu à Breton, au point qu'il ait désiré retirer la direction de la revue à Naville et à Péret, comme l'atteste une lettre à sa femme, Simone Kahn, envoyée le 12 février.

La présence d'Artaud, à qui est donnée la charge du groupe dès janvier, résoudra cette faiblesse, en faisant de l'acte poétique un événement politique à part entière, loin des partis. En atteste un document conservé par Breton, intitulé Tout pouvoir à Artaud. [Antoine Poisson, Site André Breton, 2021]

Bibliographie

Existe aussi sous forme de reprod. en fac-sim., New York : Arno press, [1968?] ; Paris : J.-M. Place, 1975 ; Paris : J.-M. Place, 1991.

Lieu d'origine

Lieu d'exposition

Notice reliée à :

11 Œuvres

| |

|---|

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

False

Vous souhaitez enregistrer cette notice dans un album personnel. L'album vous permet de concevoir votre propre galerie d'images pour vos étudiants ou vos élèves, d'établir votre carnet de ressources pour un travail en cours, d'imaginer votre galerie idéale, une exposition virtuelle, etc.

Pour créer un album, il vous suffit d'abord de créer un compte en cliquant sur Identifiant. Ensuite, vous créez un album sous la rubrique Participeren choisissant Albums. Une page s'affiche : en marge gauche, la rubrique « Albums » vous permet de cliquer sur "Ajouter un album".

-

Louis Aragon, Jacques Baron, Jacques-André Boiffard, René Crevel, Michel Leiris, André Masson, Pierre Naville, Benjamin Péret, Gérard Rosenthal, dit parfois Francis Gérard

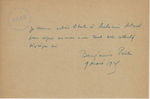

Ensemble de manuscrits autographes datés du 27 février au 12 mars 1925 et donnant pouvoir à Antonin Artaud pour la direction du Bureau de recherches surréalistes.

11 images, une notice descriptive, une bibliothèque, une bibliographie, un lien.